縁結びの神社は数あれど、日本国内で広く知られた人物を祭るものは少ないかと思います。

日本神話に長けた方ならば梅雨知らず、子供から大人まで認知しているといった人物は本当に少ないでしょう。

七夕伝説と言えば、季節のイベントとして子供にも認知されているところ。

今回の目的地は茨城県のお隣、栃木県の【足利織姫神社】をお届けします。

楽しめる子供の年齢⇒6歳以上

歴史

1200年余の機場としての歴史をもつ足利。この足利に機織の神社がないことに気づき、宝永2年(1705年)足利藩主であった戸田忠利が、伊勢神宮の直轄であり天照大神(あまてらすおおみかみ)の絹の衣を織っていたという神服織機神社(かんはとりはたどのじんじゃ)の織師、天御鉾命(あめのみほこのみこと)と織女、天八千々姫命(あめのやちちひめのみこと)の二柱を現在の足利市通4丁目にある八雲神社へ合祀。その後、明治12年(1879年)機神山(はたがみやま)(現在の織姫山)の中腹に織姫神社を遷宮した。

御由緒 (orihimejinjya.com)

翌年の明治13年、火災に遭い仮宮のままとなっていたが、昭和8年皇太子殿下御降誕(現在の上皇陛下)を期し、当時の足利織物同業組合組長の殿岡利助氏の先導により市民ぐるみで新社殿の建造にかかり、昭和12年5月に現在の織姫山に完成、遷宮した。

平成16年6月、社殿、神楽殿、社務所、手水舎が国の登録有形文化財となる。

彦星神社の所在について

”織姫神社”と聞いてふと浮かんだ疑問は、「彦星神社は何処にあるの?」でした。

織姫神社があるならば彦星神社もあるはず、そう思い検索等活用し調べてみましたが見つかりません。

そこでこの織姫神社の起源と、織姫と彦星が主人公となる「七夕伝説」から答えを導きだすことができます。

織姫神社の起源

ご祭神は、機織(はたおり)をつかさどる『天御鉾命』と織女である『天八千々姫命』の二柱の神様です。

御由緒 (orihimejinjya.com)

この二柱の神様は共同して織物(生地)を織って、天照大御神に献上したといわれています。

織物は、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)が織りあって織物(生地)となることから、男女二人の神様をご祭神とする縁結びの神社といわれるようになりました。

また、織物をつくる織機(しょっき)や機械は、鉄でできているものも多いことから全産業の神様といわれ7つのご縁を結ぶ産業振興と縁結びの神社といわれております。

まず、足利織姫神社の歴史によれば、足利は1200年代より機織りが盛んなことから1700年代に当時の足利藩主によって建造されました。

その際、日本神話に登場する機織り由来の二人の神を二柱としました。

この二人の神がそれぞれ男女だったことから、織姫神社は【縁結びの神社】として知られることとなったのです。

では、この男の神が彦星なのか…。

その答えは否です。

これを読み解くには七夕伝説の由来を紐解くことで明らかになります。

七夕祭りのルーツ

実は、7月7日におこなわれる七夕(七夕祭り)は、日本に古くから伝わるお話と、中国から伝わってきたお話、この、2つのお話が合わさって生まれたものなんです。

日本に古くから伝わるお話は、棚機津女(たなばたつめ)の伝説です。

(中略)

一方、中国から伝わってきたお話の方は次のような物語です。

(中略)

この中国の伝説が、奈良時代に日本に伝わり、日本に古くから伝わる棚織津女の物語と結びついて、現在の七夕(七夕祭り)が生まれたと考えられています。

七夕の由来は?牽牛はなぜ彦星というの?七夕をたなばたと読むのはなぜ? | TANTANの雑学と哲学の小部屋 (information-station.xyz)

このサイトによると、七夕伝説には日本神話と中国神話の二つのストーリーが存在します。

日本神話の方では、織姫にあたる人物は登場しますが、”牛飼い”の彦星にあたる人物は登場しません。

しかし、中国神話には彦星にあたる人物が登場します。

日本で広く知られる七夕伝説は中国神話がベースなのです。

また、この足利織姫神社はそもそも七夕伝説に登場する織姫とは別人と言えるでしょう。

七夕の言い伝え

足利織姫神社には七夕にまつわる言い伝えが存在します。

むかし昔、都よりはるか遠い下野の国あしかがにひとりの美しい娘がすんでいました。ある日、娘が機を織るために糸をつむいでいると、そこへ都より若い織師が訪ねてきました。そして、織師は、その娘に都で流行っていた機織りをまいにち熱心に教えました。

七夕飾り (orihimejinjya.com)

娘は、織師と一緒に機を織ることが楽しく、朝から晩まで一生懸命に機を織り、その布を渡良瀬川のすんだ流れの中にさらすと、川いちめんに花が咲いたような美しさでした。

何年か過ぎたある日、都よりむかえの使者がきて織師は、都へ帰らなければならないことになりました。

娘は、悲しみのあまり機を織ることをやめ、まいにち魚住山に登り、都に帰ってしまった織師にあえることを祈っていました。

ある日、渡良瀬川のほとりにたたずんでいると、ひとりの白いヒゲをはやした老人がとおりかかりました。老人は、娘に一生懸命に機を織り、その布を神様に捧げればかならず願い事がかなうと伝えました。

娘は、都に帰ってしまった織師に逢えることを願っていっしんに機を織りました。

やがて、神様は一年にいちど、七夕の夜に逢えるように娘の願いをかなえてくれました。

七夕の夜には、渡良瀬川が天の川となって都まで広がり、織師は星の船にのって娘に逢いにきました。そのとき、織師がまとっていた布は、娘が神様に捧げた布でした。

娘は、いつしか織姫とよばれるようになり、都を望む魚住山のちゅうふくに織姫神社が建立され織姫は、天八千々姫命(あめのやちちひめのみこと)織師は、天御鉾命(あめのみほこのみこと)になり、織物のまち足利の守り神として足利織姫神社に祀られることになりました。

このことから、足利織姫神社の「織姫」は七夕伝説の織姫とは別人と言えるでしょう。

その為、私は彦星神社は存在しないと導き出しました。

もし「地元に彦星神社があるよ!」という方がいましたら、ご一報ください(汗)

見どころ

足利織姫神社の見どころは広い敷地にたくさんの見どころがあるところ。

蕎麦屋や藤棚、歴史的な建造物などありますが、その中でも4つを奨めさせて頂きます。

見晴らし、外観

まずは境内から覗く絶景。

正面大鳥居から社殿まで229段ある階段を登った先ということもあり、境内からの景色は足利の街を一望できます。

私が訪れた日は秋晴れの快晴でとても空気が澄み渡っていたことから、美しい街並みを見渡すことができました。

夜景もおすすめ

足利織姫神社は2014年の第10回『日本夜景遺産』(自然夜景遺産)に認定された夜景の名所。

眼下に広がる足利の夜景は勿論、季節によっては社殿のライトアップが行われているようです。

縁結び

足利織姫神社は、縁結びとしても広く知られています。

足利織姫神社のご祭神が男の機織師と織女の二柱の神

織物は経糸(たていと)と緯糸(よこいと)が織り合って生地となることから、男女二人の神を祭るこの神社は「縁結びの神社」と言われるようになったそうです。

境内には、「愛の鐘」があり、神社挙式なども開かれています。

私が訪れた日には、海外からのお客さんがウエディングフォトを撮影しにきていました。

木打ちにて厄払い

社殿を背にして右手方面にひっそりとある「御神木の厄払い」という木打ち。

厄年、厄日、諸厄のお祓いを念じて上下の御神木を三回ずつ叩くことで厄が落とせるといったものです。

たくさんの方がこちらで厄を落としたようで、下の木は穴が開いてしまっていました。

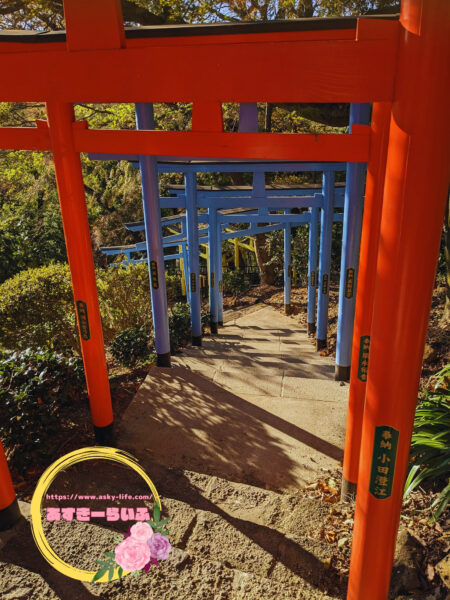

鳥居

足利織姫神社には正面大鳥居以外に、【七色(なないろ)の鳥居】と呼ばれる鳥居が存在します。

その名の通り、七色から構成された鳥居が列をなしておかれており、色それぞれには意味あいが違います。

・赤色⇒よき【人】と縁結び

・黄色⇒よき【健康】と縁結び

・緑色⇒よき【知恵】と縁結び

・青色⇒よき【人生】と縁結び

・若草色⇒よき【学業】と縁結び

・朱色⇒よき【仕事】と縁結び

・紫色⇒よき【経営】と縁結び

色違いの鳥居が一つ一つそれぞれの縁を結ぶものとなっているようです。

子連れが楽しめるポイント

あくまでうちの子基準になりますが、うちの子が楽しんでいたものを2つお伝えします。

七色の鳥居で好きな色探し

高台にある神社境内までの道中、一段一段階段を黙々と登るのは大分しんどいものがあります。

ですが、この七色の鳥居のルートをたどると、感じ方も変わってきます。

子供も「あたしの好きな青の鳥居通る!」といったように、鳥居の色合いを感じながら楽しく参拝することができますよ。

木打ちで厄落とし

御神木の厄払いにて厄落としをする際、子供には「厄とは何か」とこの機会に説明。

「悪いことや怖いことを祓うもの」と簡単に噛み砕いて説明すると、手を合わせてから三回ずつ木を叩いていました。

神社などは正直大人は楽しめますが、子供の外出先としてはあまり楽しいものではありません。

ですが、この木打ちにて厄を落とすということが、うちの子はとても楽しく印象的だったそうです。

いかがでしたか?

足利織姫神社は由緒正しい神社ですが、七色の鳥居や御神木の厄落としなどバリエーションに飛んだ施しものも多く存在します。

史跡として建造物を見る、祭られている神様に感謝するだけではなく、体験で信仰に触れることもできました。

アクセス

足利織姫神社

栃木県足利市西宮町3889

tel:0284-22-0313

0284-22-0313

車の場合、北関東自動車道の足利ICより約10分。

電車の場合、東武伊勢崎線の足利市駅より徒歩30分、またはJR両毛線の足利駅より徒歩30分。

駐車場

駐車場は計5か所。

その内、おすすめの駐車場は「織姫駐車場」です。

グーグルのナビを活用する場合は、「織姫公園駐車場」で検索すると境内傍の織姫駐車場へ案内してくれます。

「織姫観光駐車場」は階段下にあり、駐車場スペースも13台と少なく、階段を一段一段登ってこないといけない為、子連れでの参拝は大変です。

織姫公園駐車場を目指す途中で境内傍の駐車場へスムーズに移動することもできるので、そちらを活用することをおすすめします。

駐車場も30台ほど止めることができ、トイレも設置されている為便利です!

それでは今回は此処まで!

また次回お会いしましょう(*´ω`)ノシ